芸術は何のために、誰のために。

テロ事件や難民のニュースが毎日のように伝えられヨーロッパでは混乱と対立が続いています。

難民は6000万人を越え、今、何をすべきか世界中の人々に問われています。

芸術に出会い、人は生きる希望を見出すこともあります。

医療を受けられない人へ医療を届けるように、あらゆる状況の人たちへ芸術への機会を創るプロジェクト

国境なき美術展“すべての人へ芸術をArt for All”が始動します。

ロシアの美術関係者をはじめ、学術研究機関、文化交流機関や団体、そして友人たちの協力によって

2016年9月からロシア国内4都市の国立美術館・アートギャラリーで開催することが決まりました。

さらに、このプロジェクトを世界各地で開催する準備を進めています。支援と協力をお願いします。

国境なき美術展 アート・フォア・オール

立案者 近藤幸夫

国境なき美術展“すべての人へ芸術をArt for All”プロジェクト解説

経緯と目的

「 失われゆく人間の尊厳と自然への畏敬 」をテーマに制作を続け、2012年からロシアのサンクトペテルブルクの美術館やギャラリー、学校で展覧会とマスタークラスを行なってきました。児童養護施設で日本画の説明をした時、子どもたちが自らの体験を作品に重ね共感してくれたことがこのプロジェクトを考える始まりでした。

展覧会に訪れた視覚障害のある人が日本画に触れて鑑賞できることを教えてくれました。音のない絵画の世界に救われたと話してくれた青年は幻聴に苛まれていました。

芸術には医療だけで治せない症状を緩和し回復する効果があると、多くの人が感じています。しかし、芸術に触れる機会のない人たちも世界にたくさんいます。

プロジェクトの目的は国籍、民族、宗教、文化、障害、地域格差や経済格差などの社会状況や環境の隔たりを越え誰もが芸術を通して理解し合える機会を作っていくことです。

構想

プロジェクトは世界を巡り、多様な芸術活動に発展し継続していくことを目指しています。

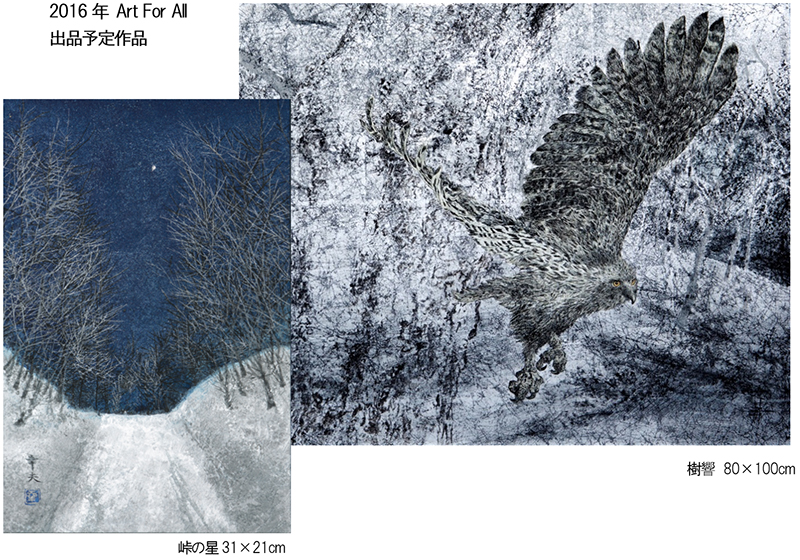

第1期として私の作品展と日本画マスタークラスを行ない、日本画の体験制作を通し日本の美意識や文化について解説します。第2期以降は国内外の作家に呼びかけ有志を集います。また、紙漉の技術や薪窯による陶芸制作など材料や道具の調達と制作が出来るような様々なマスタークラスを企画します。

展覧会の内容は資金に応じて規模を調整し、多くの場所で開催できるように機動性と低コスト化を図ります。

原点

1975年インド、西アジア、中東方面へ旅をしました。貧困、紛争、過酷な社会状況や厳しい自然の中で生きる人々、何の屈託もないように見える子どもたち、瞳の奥に憂いと希望の兆しを感じました。その春にベトナム戦争が終結し、アジアでは国境を越え旅ができた奇跡的な時期がありました。しかし、今日まで絶えることのない戦渦を旅の日々に予測することはできませんでした。写生をさせてくれた照れくさそうに微笑む子どもたちが、その後にたどった壮絶な人生を思うと胸が詰まりそうになります。 旅をした地域はいつの日か訪れなければならないこのプロジェクトの目的地であり、そこに生きた人々の希望こそが国境なき美術展 “すべての人へ芸術をArt for All”の原点です。

君よ、その静謐を歩め

詩人橋本丈(はしもとたける)が執筆した論文から その一部を紹介します。9千字に及ぶ文章は私の絵画についてだけでなく、現代の社会を憂い芸術が存在する意味を綴っています。

「第4章 民謡、粉雪」の途中から

小さな雪でさえ降り積もれば大地を白く変える様に、人々の精神が変われば世界をも変え得る。そのために芸術は大きく役割を果たすだろう。

芸術は世界を変えることはできないが人々の意識を変えることはできる。人々の意識が変われば世界は変わる。アンドレイ・タルコフスキー監督の映画「ノスタルジア」の最後の場面に私は芸術の存在する理由を見出だす。主人公アンドレイ・ゴルチャコフはドメニコに村の広い泉を歩いて蝋燭の火を保ったまま向かい岸に置いてくるように託される。主人公は重い心臓の病をもちながらも苦痛に耐えて実行する。直後、あまりに美しいラストの場面が訪れる。火を消すことなく蝋燭を置くことで 今日の様な 危機的状況にある人類を救うことにつながる。そんなことは起こり得ない。それは主人公も承知している。そうであっても、行動に移さざるを得なかった。詩人は詩人である限り 言葉を書き続けなければならない。画家は画家である限り 描き続けなければならない。アンドレイ・タルコフスキーは映画監督である限り、映画を作り続けなければならなかった。

無論、そんな非力な行為で人類が救われるはずもなく、芸術が本当に届くこと届く人も 少ない。環境破壊も戦争も止められない、悪意ある権力に傷一つも付けられない。必ずその岩は落ちるのに岩を転がし上へ上へと持ち上げ続けるシューシュポスの如く。さいの河原で崩れることを知りつつ、石を一つ一つ積み上げ続ける如く。それでも芸術を続けなければならない。

(中略)

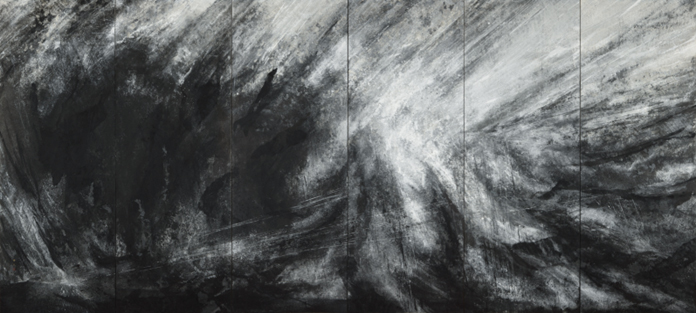

近藤幸夫の絵画は決して、声高に、ありとあらゆるこの世界の不正に対し、抗議を示したりはしない。明らかに反体制を訴えるような 荒ぶるものは描かれていない。表面に直ぐそれとわかる様に描かれていないだけで、必要のない物が削ぎ落とされた美しさの奥に 画家の静かな情熱が音をたてている。世界を常に見つめる瞳がある。まるで鞘から抜かれることのない美しい日本刀の様に。世界の現在、未来を静かに見守っている。 その精神の在り方を私はとても美しく思う。

2013年11月27日 詩人 橋本 丈

Work

| Column 1 | Column 2 | Column 3 | 2013年 | 美術全集「日本の美Ⅴ富士山」 美術年鑑社発行 作品「富士桜」掲載 |

|---|---|---|---|

| 2014年 | 「ZooArt国際動物美術展」招待出品 ロシア国立サンクトペテルブルク市彫刻美術館 | ||

| 個展「自然の響き」開催 ボーリン・アートギャラリー ロシア連邦 サンクトペテルブルク市 | |||

| 日本画マスタークラス開催 | ロシア国立サンクトペテルブルク市彫刻美術館 | ||

| ロシア国立芸術アカデミー付属イオガンソン記念芸術学校 | |||

| ロシア国立サンクトペテルブルク芸術産業大学 | |||

| ボーリン・アートギャラリー | |||

| 美術全集「戦後日本美術総集Ⅲ」 麗人社発行 作品「野生の輝き」掲載 | |||

| フランス美術誌アーティスツマガジン特集「近藤幸夫・日本画の技法と美意識について」掲載 | |||

| 講演 国境なき美術展“すべての人へ芸術をArt for All”プロジェクト解説 ロシア国立ウラジオストク海洋大学 | |||

http://yukio-kondo.com/gaka@yukio-kondo.com |

|||

近藤幸夫 略歴

| Column 2 | Column 3 |

|---|---|

| 1953年 | 新潟市に生まれる |

| 1975年 | 中近東・西南アジア方面 研究取材旅行 |

| 1977年 | 多摩美術大学 絵画科日本画専攻 卒業 |

| 1978年 | 西南アジア・インド方面 研究取材旅行 |

| 1979年 | 多摩美術大学大学院 修了 |

| 1980年 | 渡米、ニューヨーク大学 留学 |

| 1983年 | 帰国、師加山又造の身延山久遠寺天井画「墨龍」 制作助手として参加 |

| 1988年 | 個展初開催 以降個展開催及び国内外各企画展出品多数 |

| 2009年 | 美術全集「日本の美Ⅲ 日本の四季 秋冬」 美術年鑑社発行 作品「凍樹」掲載 |

| 2010年 | 画集・日本の現代作家100「瞳の奥深く」・「自然の響き」藝術出版社発行 |

| 2011年~2012年 | 写生取材エッセイ「氷雪の記憶」新潟日報新聞連載 |

| 2012年~ | 蔵織日本画塾 伝統技法の解説と実技指導 ギャラリー蔵織 |

| 「荘厳なる自然、日本とロシアの国境を越えて」展 開催 | |

| スモーリィヌイ大聖堂 ロシア連邦 サンクトペテルブルク市 | |

| ファンダメンタルスタディ・インターナショナル大学(ロシア連邦)、 | |

| オックスフォード教育ネットワーク(英国)、カリフォルニア大学(米国)連合機構会議より哲学名誉博士号を授与 |

Financials

| 国境なき美術展アート・フォア・オール収支報告書 |

Secretariat

|

国境なき美術展 アート・フォア・オール 開催実行委員会 事務局 住所 : 〒950-2264 新潟市西区みずき野5-10-33 電話 : 025ー239-1608 http://www.art-fa.com/ / info@art-fa.com |